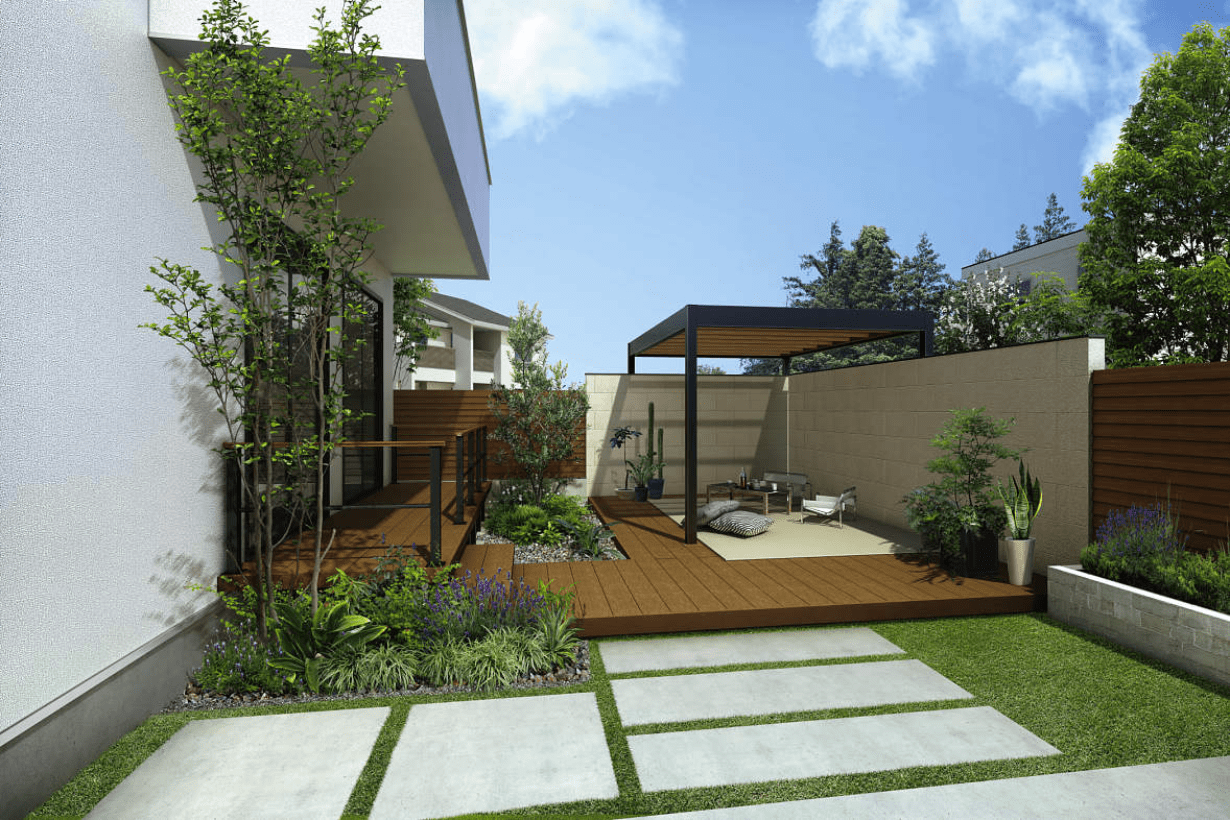

ウッドデッキは開放的でリラックスできる空間ですが、隣人や周囲の視線が気になるという方も少なくないでしょう。ウッドデッキに目隠しを設置することで、プライバシーを守り、周囲に気遣うストレスが削減できます。

この記事では、目隠しを設置するメリットとデメリットを解説します。ウッドデッキに合わせた目隠しの種類もお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

ウッドデッキに目隠しをつけるメリット

ウッドデッキに目隠しをつけるメリットが分からない方も少なくないでしょう。

目隠しをすることでプライバシーが保護できることに加えて、防犯に役立ったり、ペットや子供の落下を防げたりします。目隠しをつけるメリットを詳しくみていきましょう。

プライバシーを保護できる

ウッドデッキは開放的な空間としてリラックスタイムに最適ですが、お隣やご近所、通行人の視線が気になる方も少なくないでしょう。ウッドデッキに目隠しをつけることで、周囲の視線を遮りプライバシーを保護できます。

布団や洗濯物を干す時に周囲の視線が気になり、時間帯をずらすなど気を遣う方も多いはずです。目隠しをつけることでこのような心配はなくなり、周囲の視線を気にするストレスがなくなります。プライバシーを保護できることは、家事でウッドデッキを使う方にとって最大のメリットといっても過言ではないでしょう。

防犯に役立つ

目隠しをつけると防犯にも役立ちます。ウッドデッキに目隠しがあると、外の通行人から部屋の様子が見えづらくなるので、万が一部屋の中に侵入しようと企む不審者がいても、諦める可能性が高いでしょう。

子どもに留守させている間にも、外から見えにくくなるので安心です。目隠しフェンスがあることで、近づきにくい印象を与えることができるので、防犯効果は絶大といえるでしょう。

ペット・子供の落下を防げる

ウッドデッキに目隠しをつけると、落下防止柵としての役割も果たしてくれるため、ペットや子供の落下を防ぐことができるでしょう。

ペットや子供が遊びに夢中になって怪我や落下することは避けたいところです。子供が万が一勝手にウッドデッキに出てしまっても、最低限のトラブルを防ぐことができます。

ウッドデッキに目隠しをつけるデメリット

ウッドデッキに目隠しをつけようとしている方は、デメリットも理解しておきましょう。目隠しをつけるとプライバシーの保護ができたり、落下防止になったりと、もちろんメリットはあります。その反面、庭が狭く感じたり、風通しが悪くなったりというデメリットもあります。

目隠しの種類によっては簡単に取り外しできるものもありますが、そうでないものも少なくありません。設置すると取り外しに時間や労力がかかるものもあるので、デメリットを理解したうえで設置を決めましょう。目隠しをつけるデメリットをそれぞれ詳しく解説します。

庭が狭く感じる

目隠しをつけると、ウッドデッキ特有の開放感が失われてしまい、庭が狭く感じることがあります。特にリビングの延長としてウッドデッキを使用していた場合、圧迫感を感じてストレスになることも考えられます。

せっかくの開放的なリラックス空間が、室内にストレスを与えるスペースになりかねないことを理解しておきましょう。目隠しにはさまざな高さがあるので、低めの高さにすることで圧迫感を和らげることも可能です。

日差しがさえぎられてしまう

目隠しによって日差しがさえぎられてしまい、洗濯物が乾かなくなることもあります。目隠しを設置しても、日常生活に支障をきたしてはあまり意味がありません。洗濯物を干す場所や日差しの角度を考慮して、目隠しの高さを工夫することをおすすめします。

日差しがさえぎられることで、室内が少し寒く感じてしまうことも少なくありません。日当たりが良かった室内も暗くなる可能性があるので、設置する前にしっかり確認することが重要です。

風通しが悪くなる

目隠しを設置すると風通しが悪くなり、ウッドデッキに熱がこもる可能性があります。メッシュタイプのフェンスを設置すると風通しが悪くなるのを軽減できますが、プライバシー保護の観点では期待できません。目隠しとしての役割をはたす柵を設置すると、今のような風通しの良さがなくなることを理解しておきましょう。隙間が大きめのフェンスやルーバータイプを選べば、風通しが確保できるなど、目隠しの種類によって影響は異なります。

ウッドデッキの目隠しには5種類ある

ウッドデッキの目隠しには5つの種類があるので、用途によって使い分けることができます。プライバシーの保護には「格子」「ルーバー」「スクリーンフェンス」などがおすすめです。「メッシュフェンス」や「ラティスフェンス」は自然な風合い活かしたナチュラルな庭を作りたい時に向いています。それぞれの目隠しのメリットとデメリットを理解したうえで最適なものを選びましょう。

1.格子

格子とは縦・横・斜めに直線的なデザインです。直線状の板の太さや隙間を調整することで、完全に室内が見えないようにすることや、風通しをよくすることができます。もっともポピュラーでDIY向きの形状です。

2.ルーバー

ルーバータイプの目隠しは、細長い板を地面と平行に積み上げ、角度を斜めに取り付けることでブラインダーのようになります。風通りもありながら外からの視線も防げる目隠しです。強風の時には風を弱めてくれる効果もあります。

3.メッシュフェンス

メッシュフェンスは、目隠し効果は高くありませんが、隣の家との境としてよく使われます。ウッドデッキからの子供が落下するのを防ぐのには十分な効果があり、日当たりの確保にも有効です。

4.ラティスフェンス

ラティスフェンスは格子の一種で、斜めに直線的なデザインのものを指します。木製素材が多いので、自然な風合いを最大限に活かしたナチュラルな庭にしたい方におすすめです。

5.スクリーンフェンス

スクリーンフェンスは、縦もしくは横の直線的な板をつなぎ合わせたデザインになっています。目隠し効果が優れているため、周囲の視線を気にせずに生活したい方におすすめです。日当たりや風通しが悪くなる可能性があるといったデメリットがあります。

関連記事:ウッドデッキの種類や特徴

ウッドデッキの目隠しの設置をdiyで行う手順

「ウッドデッキの目隠しはどうやって設置すればよいのかわからない」とお悩みの方も少なくないでしょう。ここでお伝えする順序で進めると自分でウッドデッキの目隠しを設置できます。作り方の具体的な手順は、以下の3ステップです。

- 目隠しの設置場所に支柱を設置

- 柱の天端の高さを揃え、笠木材を固定する

- 横板を張っていく

どのような目隠しでも、設置方法に大きな違いはありません。目隠しの設置方法を詳しくみていきましょう。

1.目隠しの設置場所に支柱を設置

ウッドデッキに目隠しフェンスを設置する場合、まずは土台を作ることが重要です。ウッドデッキの上に直接支柱を設置すると、強風や劣化で倒れやすくなります。土台から作っておくと、倒れる心配はほとんどありません。

支柱を設置する場所を決めたら、フェンスブロックが設置できるようにウッドデッキをカットしていきます。フェンスブロックにはさまざまな高さのものがありますが、ウッドデッキと同じ高さで十分です。

基礎の設置が完了したら、フェンスブロックに支柱を立てていきます。この時点では支柱は固定せず、軽く動かせるゆとりを持たせた状態です。支柱の高さをそろえてから固定してください。

2.柱の天端の高さを揃え、笠木材を固定する

支柱をつけ終えたら天端の高さをそろえていきます。天端の高さがバラバラになってしまうと笠木材を取り付けられないので要注意です。高さをそろえたら笠木材を柱に固定しましょう。

笠木材で柱を固定すると柱の高さがそろうので、このタイミングで支柱とフェンスブロックを固定します。フェンスブロックと支柱の間にモルタルを流し込むことで固定完了です。

モルタルを塗る時には標準より水分を多めにすると、隅まで行き届き、より確実に固定できます。目隠しフェンスが倒れにくくなるのでおすすめです。

3.横板を張っていく

支柱と笠木材の固定まで完了したら、横板を張っていきましょう。柱にビスを打ち込みながら横板を張っていきます。横格子タイプのフェンスの場合、上段から順に横板を張っていくと仕上がりがきれいになるのでおすすめです。横板を隙間なく張り合わせると、空気抵抗が大きくなるので、板の太さの半分を目安に隙間を開けながら張るようにしましょう。

横板を張り終えたら、両サイドの余った部分を切り落としていきます。見た目を整えることで周囲からの視線を気にすることなくウッドデッキを活用できるでしょう。

まとめ:ポイントを押さえてぴったりの目隠しを設置しよう!

ウッドデッキは開放的な空間で、家族や友人とリラックスできる憩いの場です。一方、隣人や周囲の人からの視線が気になることも少なくありません。目隠しフェンスを設置することで、プライバシーを保護できるだけでなく、防犯効果を高めたり、ペットや子供が落下するのを防いだりできます。

しかし、庭が狭く感じたり、日差しがさえぎられてしまったりなどのでデメリットもあるので、理解したうえで目隠しフェンスを設置するようにしましょう。フェンスの種類もさまざまで、完全に目隠しできるものから、適度な隙間で風通しをよくしたものなどがあります。家庭の状況に合わせて適切な目隠しフェンスを設置しましょう。

関連記事:ウッドデッキの色選び|失敗しない!人気・おすすめの色を解説

※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。