ウッドデッキといえば洋風、縁側といえば和風をイメージする方は多いのではないでしょうか。「ウッドデッキ」「縁側」と聞けば、それぞれどのようなものかイメージできる方が多い一方で、ウッドデッキと縁側の違いについてご存知の方は少ないかもしれません。この記事では、「ウッドデッキ」と「縁側」がどのようなものなのか、それぞれのメリット、デメリットとあわせて解説します。

ウッドデッキと縁側の違いとは?

ウッドデッキと縁側にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、縁側の種類と用途について紹介し、ウッドデッキと比較した縁側の特徴や構造を解説します。

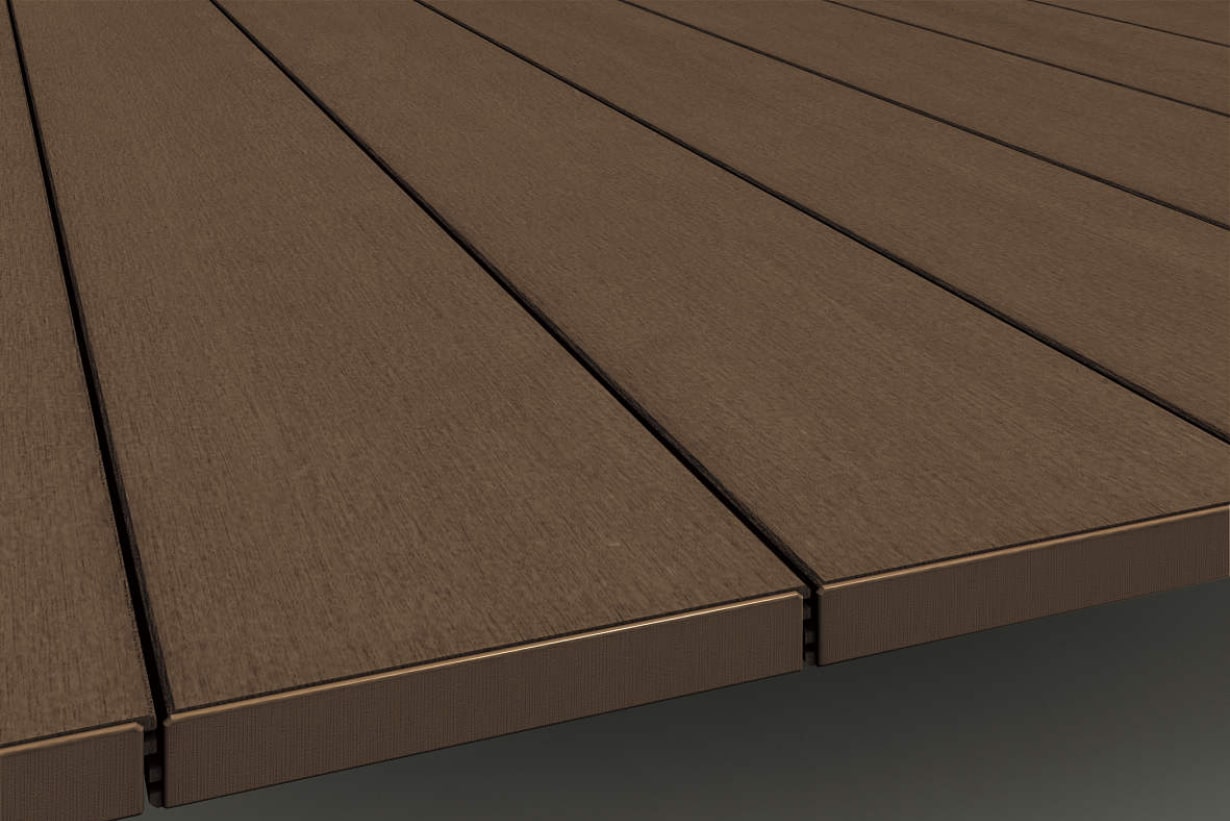

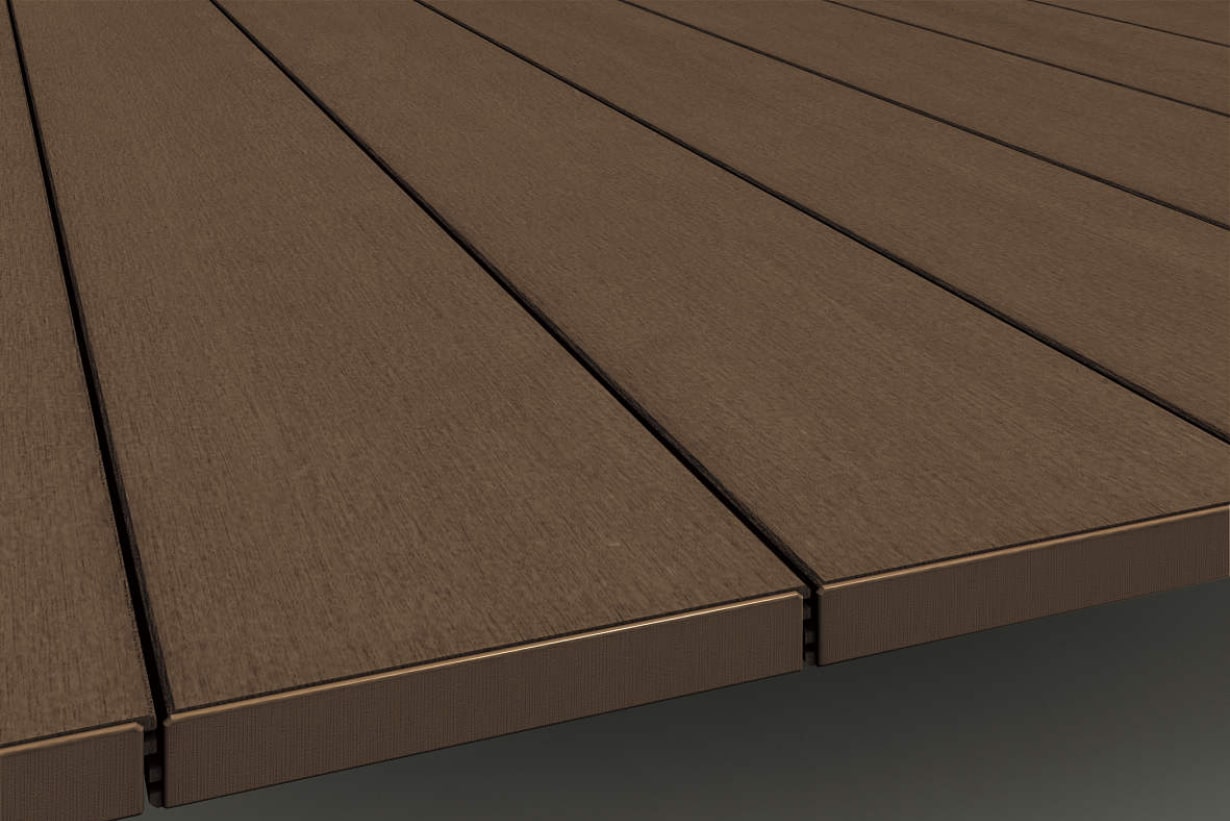

ウッドデッキとは

ウッドデッキは、室内から庭へと続く木製の床を指します。室内を延長した開放感のあるアウトドアリビングとして人気があります。家族や友人などが集まってバーベキューをしたり、洗濯物を干したり、さまざまな場面で活躍するでしょう。ウッドデッキは主に天然木でできたものと樹脂や人工木でできたものに分けられます。天然木の特徴は、耐候性や耐菌性、耐朽性などさまざまな機能を有している点にあります。また、木目や色合いなど木本来の良を味わえる材質です。一方の樹脂、人工木は、耐久性に優れており、メンテナンスの手間が少ないという特徴を持ちます。

縁側とは

縁側は、日本建築独自のものであり、大きく分けて「濡れ縁」「くれ縁」「落ち縁」があります。

・濡れ縁(外縁)

雨戸やガラス戸の外にある縁側のことを指します。雨が降れば濡れてしまうことから「濡れ縁」と呼ばれます。ウッドデッキと同様に、庭に面して設置されることが多く、腰をかけて休んでみたり、お茶を飲んだりするスペースとして活用するのが一般的です。

・くれ縁(内縁)

戸によって外と仕切られた縁で、部屋と屋外の間にある通路のようなスペースをくれ縁と呼びます。多くは板張りになっていて、屋根の内側にあり、雨に濡れることはありません。椅子や机を置いてくつろぎスペースとして利用できるほか、庭から洗濯物を取り込んでたたむスペースとしても活用できるなど、何かと便利な場所です。

・落ち縁

濡れ縁の中でも床面より一段低く作られた縁側が落ち縁です。雨戸やガラス戸を開けても外から水や泥が入ってこないように工夫されているのが特徴です。一段低い視点となるため、室内とは違う見え方になるところに風情を感じることができます。

縁側は何のためのもの?

縁側には、さまざまな使い方があります。例えば、梅雨や雨の日に物干しスペースになったり、穏やかな季節は家族の団らんスペースになったりします。また、外気を遮断するため室内温度を一定に保つ効果や、室内を広く見せる視覚的な効果もあるといわれています。

このように、日本の文化らしい考え方がよく表れているのが縁側の特徴です。縁側は、家の内でもなければ、完全な外でもないというあいまいな空間であり、その空間自体に日本的な思想が反映された存在であるといえるでしょう。こうした考え方の部分が、欧米の建築文化であるウッドデッキとの一番の違いかもしれません。

ウッドデッキと縁側の構造の違い

ウッドデッキは家屋とは別に、独立して施工することが一般的ですが、くれ縁は家屋の内側に作ります。一方の濡れ縁は家屋の外にありますが、家屋に「打ち付け(壁付け)」されていないタイプもあります。置くだけの濡れ縁や折り畳み可能な構造のものもあり、タイプはさまざまです。

ウッドデッキと縁側の特徴の違い

そもそもの考え方や用途・目的がウッドデッキと縁側では異なります。ウッドデッキは、ガーデニングをしたりバーベキューをしたりと、庭の延長線上にある用途が多いといえるでしょう。多人数で食事をしたり、遊んだり、エンターテイメント性の高い使い方を目的に作られます。

一方の縁側は、庭からの出入りをしやすくしたり、庭に干していた洗濯物をたたんだりするスペースとして利用することが多いでしょう。そのため、ウッドデッキに比べて広さはなく、廊下のように家屋を取り囲むような配置になることが一般的です。また、椅子や机を置いてお茶を楽しむなどの使い道もあります。

ウッドデッキと縁側のメリットとデメリット

ウッドデッキと縁側には、それぞれメリットとデメリットがあります。お住まいにウッドデッキと縁側、どちらが適しているか判断する材料にしてください。

ウッドデッキのメリット

ウッドデッキと縁側にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、一概にどちらが良い・悪いとはいえません。それぞれの特徴や良を理解したうえで設置するのがよいでしょう。まずは、新築物件でも人気のウッドデッキのメリットについてご紹介します。

・洗濯干しなど生活空間の拡大

屋根やシェードを取り付けることで、雨の日でも洗濯物が干せるなど生活空間を拡大することができます。

・庭の手入れが楽になる

ウッドデッキにより日光が遮られ、雑草が生えにくくなるメリットがあります。草抜きの手間が軽減されます。

・フェンスの併設による目隠し効果

フェンスを立てることで、周囲からの目隠し効果が期待できます。

・趣味スペースの拡大

子どもの遊び場、植物を観賞するスペースなど趣味に遊びに便利な使い方ができます。

ウッドデッキは、家族とバーベキューをしたり、ガーデニングを楽しんだり、趣味や団らんのスペースとして利用するのに向いています。また、防草効果もあり庭のメンテナンスにかける労力を軽減できる点もメリットといえるでしょう。

縁側のメリット

日本家屋らしい風情と雰囲気を味わえる縁側にも、いろんなメリットがあります。

・外気を遮断する室温調整効果(くれ縁の場合)

外からの直射日光が室内に降り注ぐのを防ぎ、一定の距離を保てるため、外気温がダイレクトに伝わることがありません。そのため、室内を夏は涼しく・冬は暖かくできることから省エネ効果が期待できます。

・空間を広く見せる視覚効果(くれ縁の場合)

室内のデザインや質感と統一することで、空間を広く見せる効果があるといわれています。縁側部分まで部屋が続いているように見え、圧迫感のない自由な間取りを設計できるメリットがあります。

・コミュニケーションスペース

家の内と外を結ぶ中間地点のような空間になるため、コミュニケーションを取りやすい利点があります。また、庭や外の景色を眺めながら会話ができるため、人が集まりやすい場所にできるでしょう。

・設置、移動が可能(濡れ縁の場合)

濡れ縁は、壁に打ち付けてある場合を除いて、容易に設置・移動ができるメリットがあります。日当たりの良い場所に移動させたり、必要に応じて収納したりして、庭を広く使えるようになるなど、限られたスペースで利用できる点が最大のメリットです。

・庭からの出入りが楽

窓やガラス戸から室内に入る際に足場の代わりとなり、出入りがしやすくなるメリットがあります。

・洗濯干しスペースとしての利用

洗濯物を取り込んだり、天気が悪い日には縁側に洗濯物を干したり、何かと使い勝手の良いスペースとなるでしょう。

ウッドデッキと比べて、多人数でコミュニケーションを取るスペースというよりも、家事の合間に腰をかけたり、庭の様子を眺めたり、日向ぼっこをしたり、まさに日本家屋にあうのが縁側の特徴といえるでしょう。

ウッドデッキのデメリット

次に、ウッドデッキのデメリットについても見てみましょう。

・定期メンテナンスが必須

木材を使用するウッドデッキは紫外線や風雨にさらされるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。数年に1度は、再塗装するのがおすすめです。

・デッキ下スペースの手入れの手間

庭の防草効果があるとはいえ、雑草がまったく生えないというわけではありません。奥行きのあるウッドデッキの場合は、奥まで手が届かずに作業難易度が高くなるケースがあります。

・庭や通路のスペースが狭くなる

ウッドデッキは比較的広いスペースを占有するため、庭や通路などの面積を圧迫するかもしれません。ガーデニングなど庭で作業をする際、スペースが狭く手入れが大変になるでしょう。

・ライフスタイルによっては使用頻度が低くなる

子どもが小さいうちは遊び場として活用することが多い反面、成長に伴って使用頻度は低めになるようです。放置すると傷んでしまうため、趣味やライフスタイルに応じて設置を検討した方がよいでしょう。

縁側のデメリット

最後に、縁側のデメリットについても紹介します。

・縁側専用のスペースの確保が必要(くれ縁の場合)

くれ縁を設置するためには、縁側のスペースを踏まえた間取り・レイアウトを考えなければなりません。必然的に、室内スペースが狭くなってしまう点がデメリットです。

・防犯面におけるリスク対策が必要

庭からの出入りがしやすいということは、第三者にとっても侵入が容易であるといえます。通常よりも防犯対策を検討しておく必要がある点は注意が必要です。

・外から見えやすい構造

垣根や柵がない場合、縁側の様子が丸見えになってしまいます。開放的なスペースである半面、プライバシー保護においてのデメリットが大きくなってしまうでしょう。

ウッドデッキと縁側の施工方法

ウッドデッキと縁側はどのように設置するのでしょうか。ここでは、それぞれの施工方法について紹介します。

ウッドデッキの施工方法

ウッドデッキは家屋から独立させて施工するものであり、外構工事に分類されます。まずは設置する場所を整地して、基礎部分を施工します。基礎には、束石を置く工法のほかに、コンクリート土間や砂利敷などを用いた工法があり、用途や予算に応じて選択することができます。

もっとも簡易な方法は、束石の設置です。地盤が沈んだ際の調整が比較的簡単にできるほか、将来的に撤去することを想定している場合などに向いています。一方で、強度と耐久性の面ではデメリットがあります。

コンクリート土間は、基礎部分にコンクリートを打設する方法です。10cmほどの砕石を敷き、その上に10cm厚のコンクリートを打設することで強度と耐久性を高めます。水はけの良や高い防草効果が期待できますが、施工コストの高さが難点です。

砂利敷は土間の上に砂利を敷いて水はけをよくする方法です。強度と耐久性の面ではコンクリート土間に及びませんが、水はけがよく、湿気対策として有効です。

上記のいずれかの基礎工事を行ったあと、束柱と根太を固定して、床板を張るとウッドデッキが完成します。

濡れ縁の施工方法

濡れ縁は屋外にあり家屋からは独立しているため、置くだけで設置できるため、DIYにも向いています。木製以外に、樹脂製の製品があり、雨や風にさらされるような使用環境でも高い耐久性が期待できます。

くれ縁の施工方法

くれ縁の場合は、本格的な間取り変更が伴うリフォームが必要です。新築時に検討するのがベストなタイミングといえるでしょう。当然ながら縁側のスペースをあらかじめ考慮した設計が必要です。後付けする場合の予算は、一部屋に面した大きさでも100万円程度。増築として判断される場合は固定資産税の対象となり、総面積の関係で建築基準に合致するかどうかの確認が必要になる場合もあるため、建築士など専門家の力が必要です。

まとめ

似ているようで、実はまったく違うウッドデッキと縁側。それぞれに魅力があるため、どちらが良い・悪いというわけではなく、家屋の構造やライフスタイルにあわせて選ぶことをおすすめします。庭や家の雰囲気にあわせてウッドデッキや縁側を設置してみてはいかがでしょうか。

※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。