ユニットバスには、さまざまな種類や特徴があります。浴室のリフォームや自宅の新築でユニットバスを設置する際には、それぞれの特徴を知り、希望に合ったユニットバスを選ぶことが大切です。この記事では、浴室の施工方法の違いや、メリット・デメリット、ユニットバスに使う素材の種類、メーカーの特徴などについて解説します。

ユニットバスとは

ユニットバスとは、工場で作られた浴槽、床、壁、天井などのパーツを、現場で組み立てて作るタイプの浴室です。システムバスと呼ばれることもあります。

ユニットバスには、サイズやデザイン、機能などの種類もさまざまです。日本の住宅の多くの浴室には、トイレのついていないタイプのユニットバスが採用されています。

【施行方法別】ユニットバスの種類と特徴

日本の浴室の主な施工方法は、ユニットバス、在来浴室、ハーフユニットバスの3種類です。

もっとも普及しているのはユニットバスですが、古くからの工法である在来浴室や、部分的にユニット化されたハーフユニットバスを採用している住宅もあります。それぞれの施工方法の特徴について解説します。

ユニットバス

ユニットバスは、工場で生産された浴槽、壁、床、天井などの部材を現場で組み立てて完成させる既製品の浴室です。施工は、住宅に用意された浴室用のスペースに、ユニットバスの箱を組み立てるイメージです。

シンプルな機能のものから、高機能で高級なものまで、バリエーションに富んだユニットバスが販売されています。制約はあるものの、自分で好きなパーツを選んで組み立てられるユニットバスもあります。

在来浴室

在来浴室とは、職人が壁や床を現場でゼロから作り上げる浴室のことです。造作バス、造作風呂と呼ばれることもあります。在来浴室は、日本で古くから使われてきた浴室の施工方法で、施工件数は多くないものの、築年数の古い戸建ての家や浴室にこだわりのある家で見られます。

既製のパーツを組み立てて浴室を作り上げるユニットバスと、職人の手によって防水加工やタイル貼りの工程から浴室の完成まで仕上げる在来工法は、反対の性質を持つ施工方法と言えます。また、値段もユニットバスに比べてかなり高価になります。

ハーフユニットバス

ハーフユニットバスとは、その名の通り浴室の半分をユニットバスとして施工する方法です。

具体的には、浴室内を上下で2分割し、浴槽や床など下側の範囲をあらかじめ工場で生産した既成のユニットバスで施工します。一方、壁や天井など浴室の上側の範囲は、現場で職人が施工する方法です。

ハーフユニットバスは、ユニットバスと在来浴室の、ちょうど中間にあたる施工方法です。ユニットバスの持つ機能性と、在来浴室の持つ個性とを両得できることから、近年新築でもリフォームでも注目されています。

ユニットバスのメリット・デメリット

ここからは3種類の施工方法について、それぞれメリット・デメリットを解説します。まずはユニットバスの持つメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

ユニットバスの施工は、完成品のパーツを現場で組み立てるのが主な作業です。このため、その他の工法と比較して、工期が短くて済むというメリットがあります。とくにリフォームで、自宅の浴室を長く使えなくなると困るという場合、工期が短いのは大きなメリットです。

箱型の形状から比較的保温性に優れ、漏水しにくくなっています。多くの人が使うことを前提に設計されているため使いやすく、機能性に優れた製品が多いことも特徴です。

工場で大量生産されているため安価なものが多く、かつ品質も安定しています。さまざまな種類から予算や好みに合ったものを選べることもメリットです。

デメリット

既製品であることによるデメリットもあります。パッケージ化されているため、床や壁の素材を特殊なものに変えるなど、細かい要望には対応できません。そのためデザインに個性が出しにくく、シンプルなものになりがちです。自宅の浴室を自由に設計したい人には向きません。

自宅のスペースに合わせてサイズを調整することもできないため、サイズの合わない製品は使えない点もデメリットです。また、ユニットバスは純正品パーツを使っていることが多いため、万が一故障した場合、メーカー修理しかできないことがあります。

在来浴室のメリット・デメリット

次に、在来浴室のメリットとデメリットを解説します。

メリット

在来浴室のメリットは、自由度の高さです。3種類ある浴室の施工方法のうち、もっともこだわりを反映させやすいのが在来浴室です。浴室に設置する浴槽や鏡、棚などのパーツは、好きなものを好きな場所に設置できます。

好みの床材を選んだり、タイルや木材を浴槽の仕上げ材として使ったり、個性的なデザインの窓を自由な位置につけたりと、さまざまなアレンジが可能です。

デメリット

既製品のユニットバスと違い、在来工法は施工技術が不十分だと、経年劣化で漏水するリスクが高くなります。オーダー通りにゼロから作ることから作業が増える分、価格が高い傾向です。また、施工期間もユニットバスと比較して長いです。

好きな素材で施工できる一方、選んだ素材によっては小まめな手入れが必要になります。とくに木材は、手入れを怠ると傷みやすいため注意しましょう。

ハーフユニットバスのメリット・デメリット

続いて、ユニットバスと在来浴室の双方の特徴を兼ね備えたハーフユニットバスについて、メリットとデメリットを解説します。

メリット

ハーフユニットバスは、壁や天井など、浴室の上側の範囲について自由度が高いというメリットがあります。ユニットバスでは選べない木材や漆喰などの材質を選んだり、大きな窓を設置したりできます。

また、高さの制約を受けないため、ユニットバスを選ぶ際、高さの規格が希望に添わないユニットバスでも選択できるメリットがあります。

デメリット

デメリットは、壁や天井の材質によっては、通常のユニットバスよりも小まめな手入れが必要になることです。たとえば木材や漆喰などを使用すると、カビが発生しやすくなります。

また、床から壁、天井までが箱型で一体となった通常のユニットバスに比べると隙間ができやすく、気密性、断熱性が損なわれます。このため、浴室が冷えやすいデメリットがあります。

ユニットバスに使われる素材の種類と特徴

ユニットバスに使われる代表的な素材は、人工大理石とFRPです。2つの素材の特徴を解説します。

人工大理石

人工大理石は、表面の滑らかな感触と、見た目の美しさが人気の素材です。価格はFRPと比較すると多少高価です。表面の滑らかさから洗いやすく、水垢や湯垢を掃除しやすいメリットがあります。

人工大理石には、アクリル系とポリエステル系の2種類があります。アクリル系は透明感と光沢があるのが特徴で、耐久性にも優れています。一方、ポリエステル系は、耐久性ではアクリル系にやや劣るものの、比較的安価です。

FRP

FRP(エフアールピー)は、ガラス繊維強化プラスチック(fiber glass reinforced plastic)の略称です。樹脂素材の一種で、軽くて保温性や衝撃性に優れています。

デザインや色のバリエーションが豊富で、さまざまな種類から選べるメリットがあります。

ユニットバスメーカーの種類と特徴

ユニットバスを設置する際に気になるのが、ユニットバスのメーカーです。そこで、主要な2つのメーカーの特徴を解説します。

TOTO

TOTOは、トイレやキッチンなどで知られる住宅総合機器メーカーで、浴室にも定評があります。ユニットバスという施工方法を発案したのもTOTOです。

断熱性が高く乾きやすい床材「ほっカラリ床」や、高い保温力で浴槽内の温度低下を抑えた「魔法びん浴槽」、水の勢いを損なわずに節水できる「エアインシャワー」、お掃除の手間を省く「きれい除菌水」など、多彩な機能を取り揃えています。

光熱費を節約して快適なバスタイムを過ごしたい人に、とくにおすすめのユニットバスメーカーです。

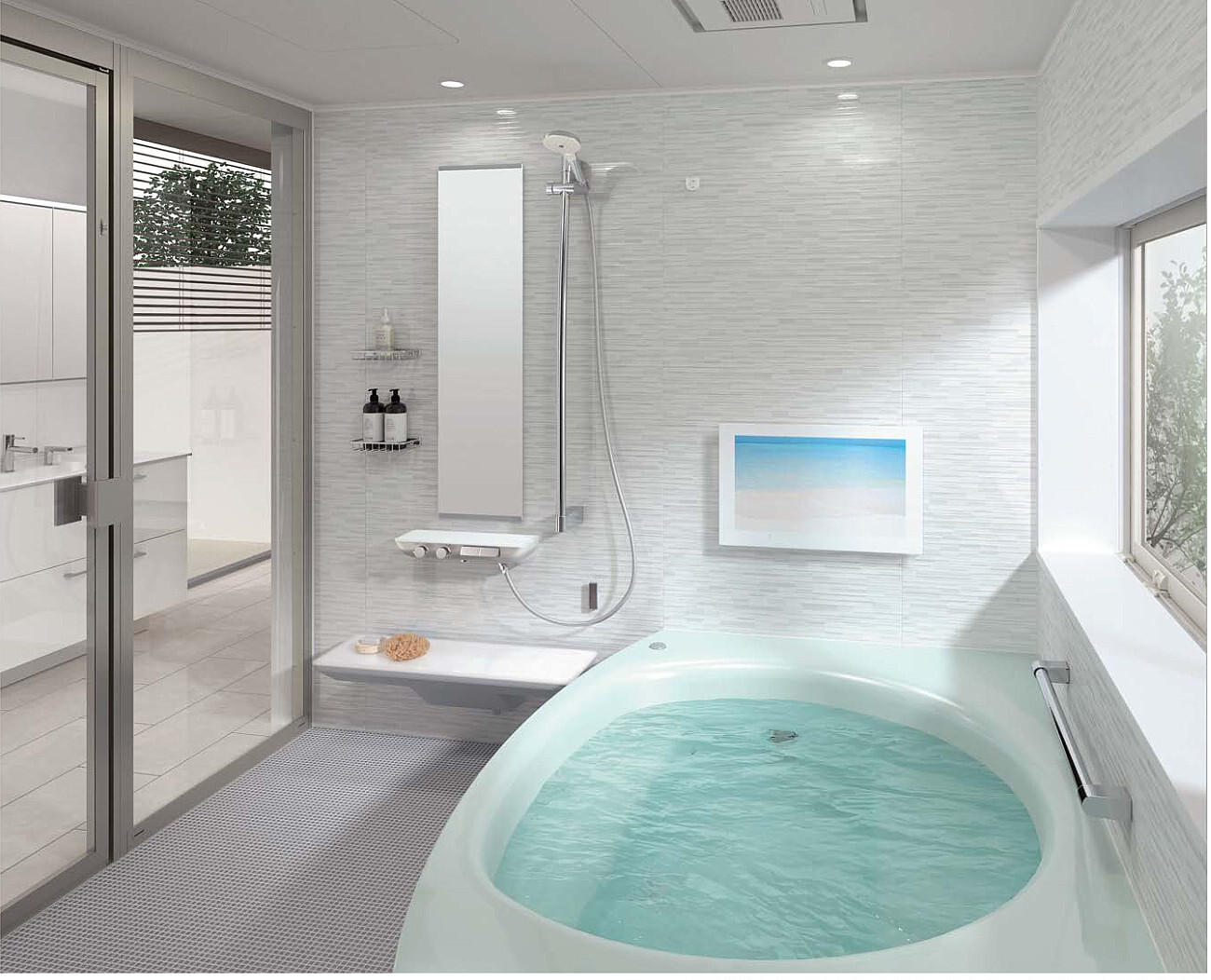

TOTOサザナ_Sタイプ

TOTOサザナ_Sタイプ

TOTOの浴室商品一覧

価格・工事期間・商品概要の詳細はこちら→

LIXIL

LIXILは、キッチンや浴室などの水回りだけでなく、窓、玄関、バルコニーやフェンスなど、家の中から外まで幅広い住宅設備を取り扱うメーカーです。

LIXILのユニットバスの特徴は、取り扱う種類の多さです。豊富な部材とオプションの用意があり、組み合わせることでさまざまなバリエーションを楽しめます。デザイン性の高さ、ユニバーサルデザインを取り入れた使いやすさも評判です。

使い勝手を重視しつつ、たくさんのユニットバスから自分好みのものを選びたい人におすすめのユニットバスメーカーです。

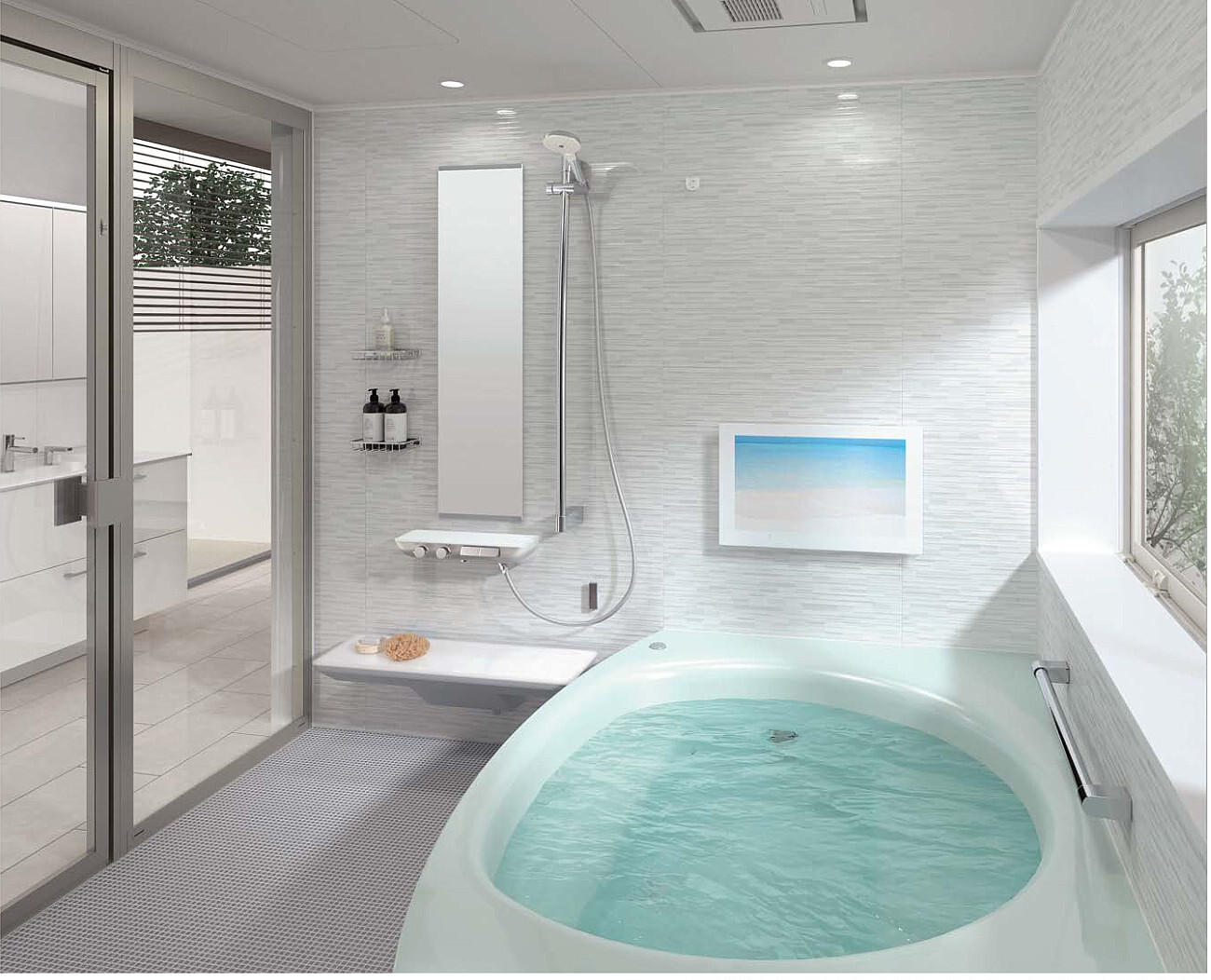

アライズ Mタイプ

アライズ Mタイプ

LIXILの浴室商品一覧

価格・工事期間・商品概要の詳細はこちら→

まとめ

ユニットバスは、既製品のパーツを現場で組み立てるタイプの浴室です。工期が短い、品質が安定しているなどのメリットがあります。浴室の施工方法の種類には、在来浴室、ハーフユニットバスがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

関連記事:お風呂(浴室・ユニットバス)のリフォーム交換費用|格安にするコツ&おすすめメーカー

※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。