キッチンや洗面所などにある床下収納は、食材や日用品をはじめ、さまざまなものを保管できます。

しかし、床下収納を利用するのがはじめてだと

- どうやって活用したらいいのかよくわからない

- 入れてはいけないものはある?

- 日常の手入れはどうしたらいい?

など、さまざまな悩みや疑問が浮かんでくるでしょう。

この記事では、床下収納のメリットやデメリット、さらには便利な活用アイディアも紹介します。ちょっとした工夫を加えるだけで床下収納は何倍にも便利になりますので、ぜひ自宅の床下収納にも取り入れてください。

あらためて床下収納とは?

床下収納とは、その名のとおり建物の床の下に設けられた収納スペースをさします。

起源は明治時代と言われており、当時はぬか漬けや酒などの保存食を保管するために利用されていました。これには、床下は日光が直接当たらず、暗くて涼しいことが関係しています。

現代では、キッチンだけでなく洗面所や和室など、家のさまざまなところに設けられています。建築基準法では地面から床までには45センチ以上が必要と定められており、このデッドスペースを収納に活用することで、家の中をすっきり広々とみせることができるのです。

H2:床下収納の3タイプ | メリットを比較

「床下収納」と一口に言っても、大きく3つのタイプに分かれます。主なメリット・デメリットを比較すると、どれが自宅に適しているか判断しやすいでしょう。

| ドアタイプ |

メリット |

デメリット |

| 蓋タイプ |

間口が広い |

ふたの取り外しが大変 |

| 扉タイプ |

扉を開閉しやすい |

間口が狭くなる |

| スライドドアタイプ |

収納が大容量 |

扉を開閉しづらいときがある |

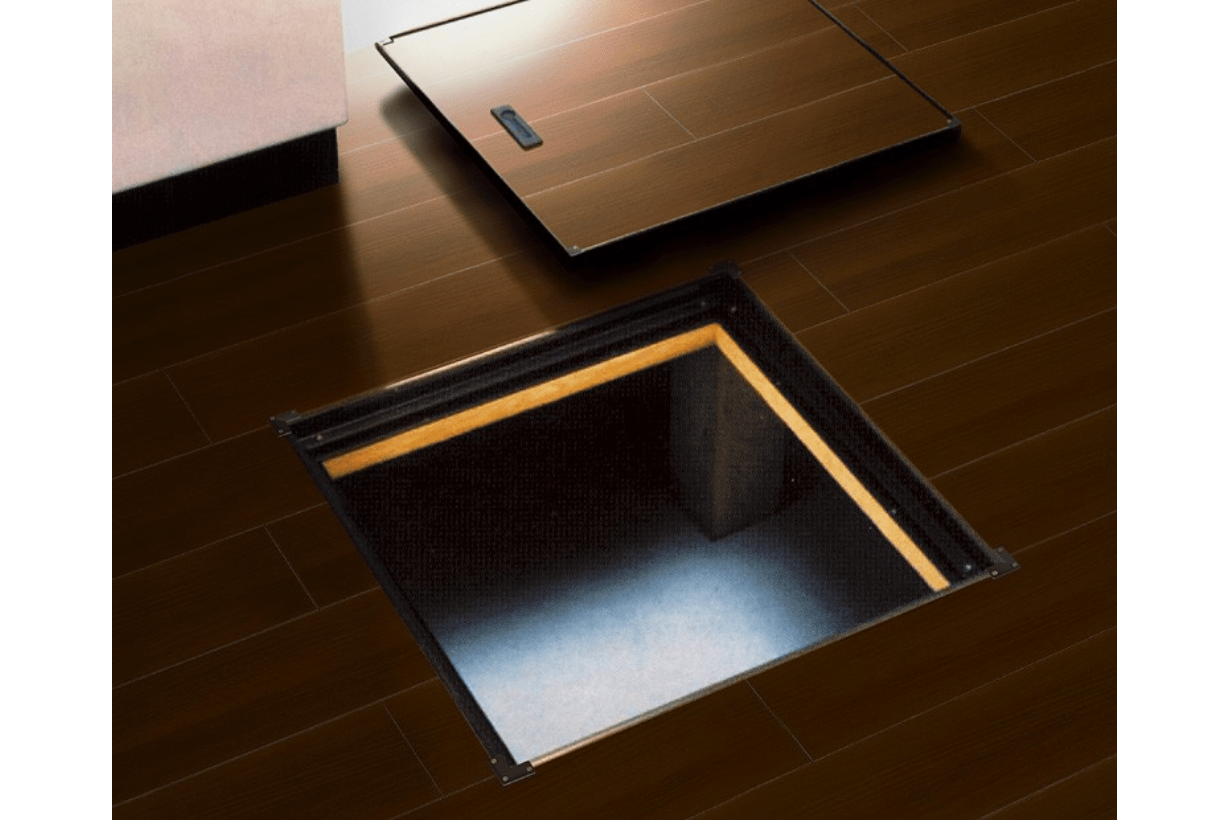

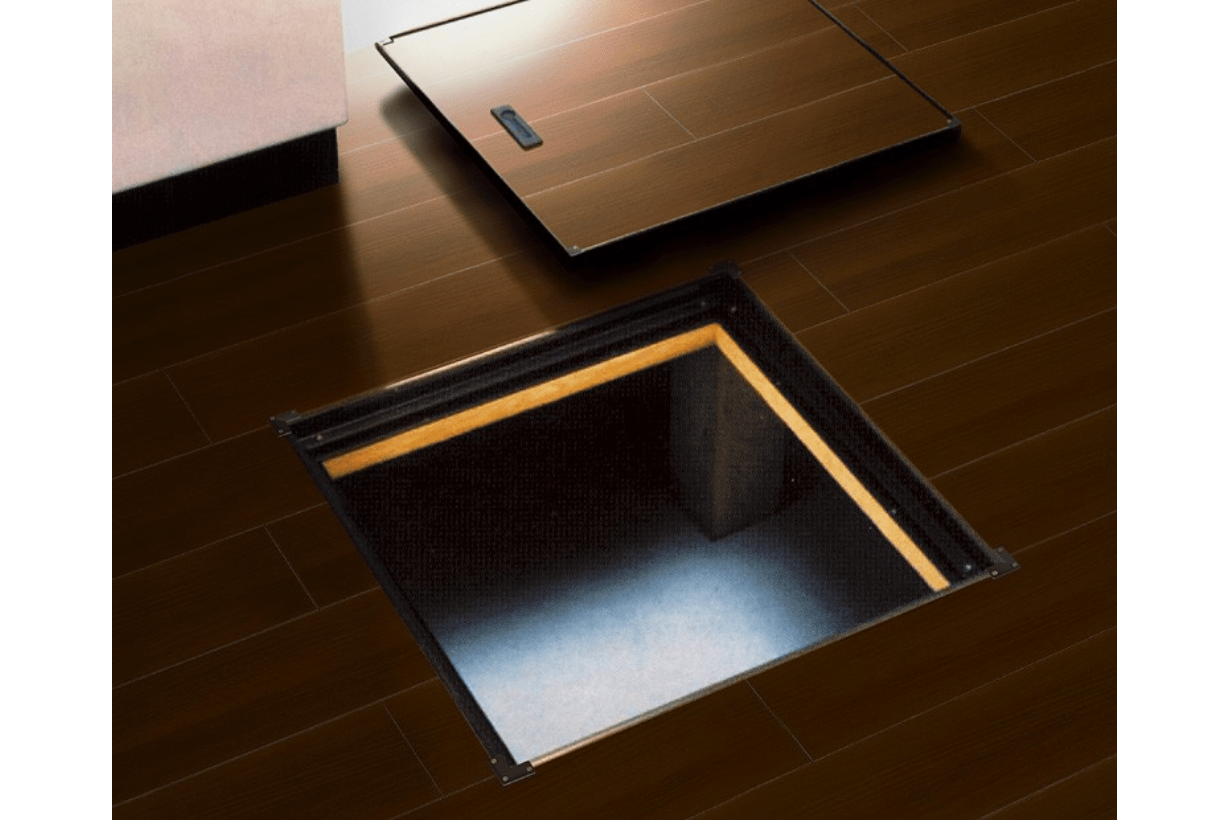

1. 蓋タイプ

「蓋タイプ」は、大きな一枚の蓋を収納の間口にはめ込むタイプです。収納の間口を広くでき、大きなものでもスムーズに出し入れできます。

一方、蓋をまるごと外すことから、あまり大きいサイズだと取り外しが大変なこともあります。キッチンなど狭い部分に床下収納を設置するときは、蓋を置くためのスペースも十分に考慮しなければなりません。

2. 扉タイプ

「扉タイプ」は、収納間口に両開きのドアが設置されているタイプです。片手がふさがっていてもドアを開けることができ、小さいものを出し入れしやすいのがメリットです。

一方で、片方だけの扉を開けた状態では収納口が狭くなってしまい、大きなものを取り出すことができません。小物の管理なら不便を感じる事は少ないですが、サイズの大きいものを収納しようと考えている人は、別のタイプの方が向いているかもしれません。

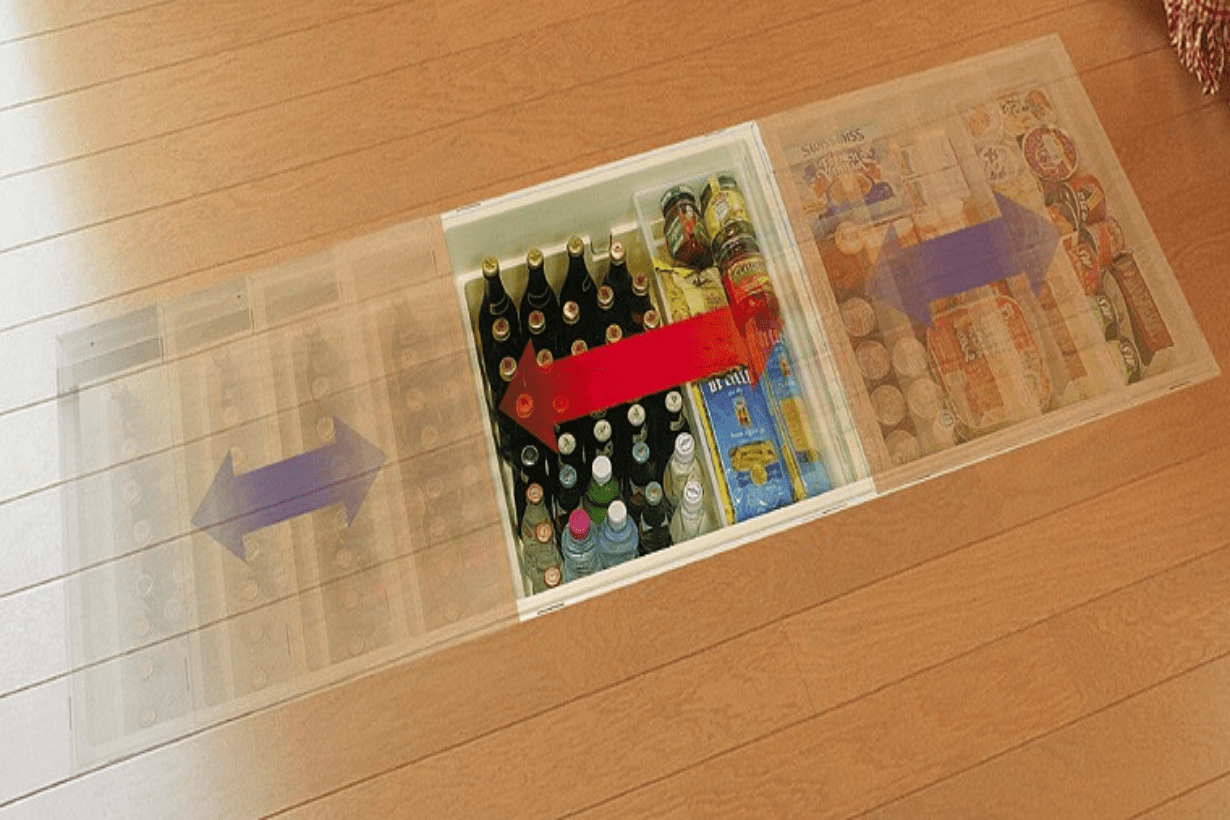

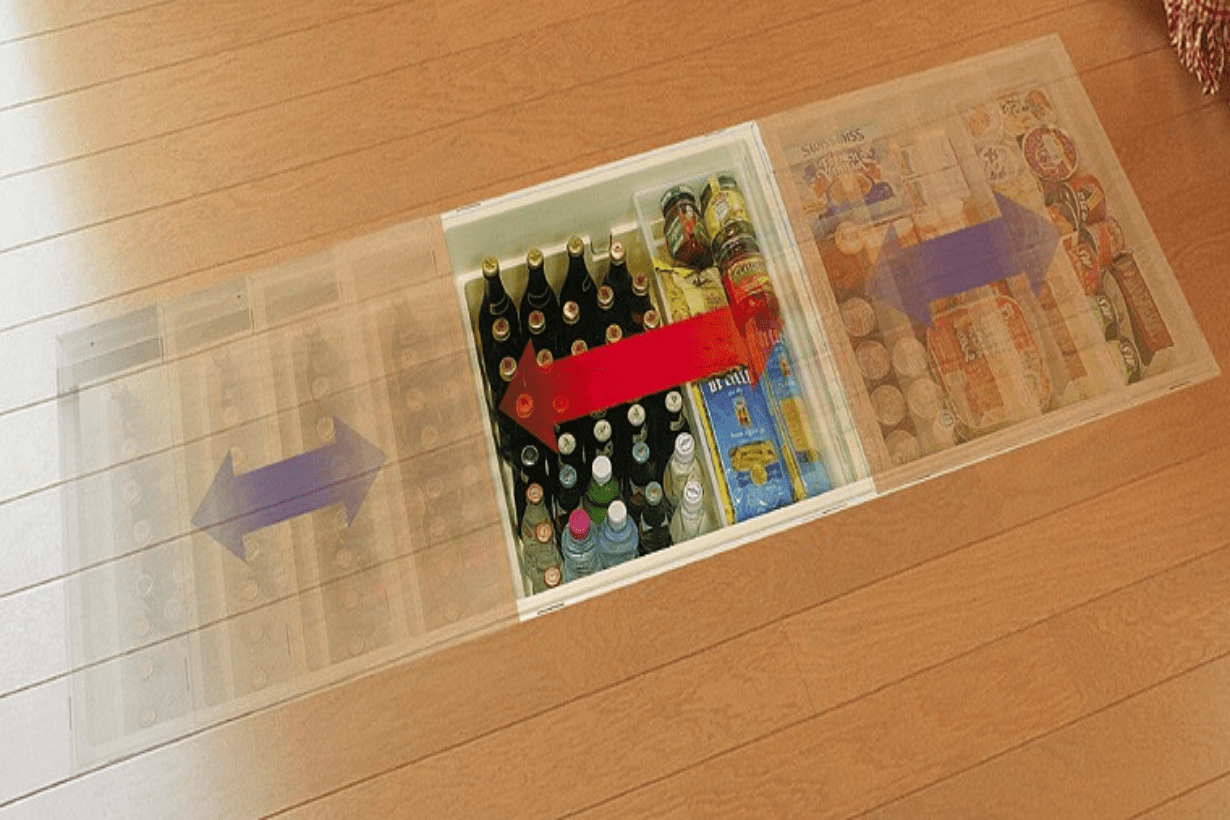

3. スライドドアタイプ

「スライドタイプ」は、大きなドアを横にずらすことで、収納スペースを最大限に確保できるのがメリットです。ドアをスライドするだけで開閉するため、扉を持ち上げる手間がかかりません。

一方で、収納するものがかさばるとスライドドアが引っかかり、開閉しにくくなるのがデメリットです。ドアと収納物との間には、ある程度のスペースを確保しなければなりません。お菓子のように大きな袋に入ったかさばるものよりも、お鍋やお米などずっしりしたものを管理するのに向いているでしょう。

床下収納のメリット【意外な使い道も】

「床下収納を設置したいけど、なかなか踏み出せない」という人も多いかもしれません。そこでここでは、床下収納を設置するメリットを3つ紹介します。

- 収納場所が増える

- 家の中がスッキリする

- 床下を点検できる

収納場所が増える

床下収納の最大のメリットは、やはり収納スペースが増えることです。キッチン周りや洗面所周辺のものをまとめて収納すれば、どことなく散らかっていた場所もあっという間にきれいになるでしょう。

家の中がスッキリする

収納スペースを増やすだけなら、食器棚や独立洗面台などを購入するという選択肢もあります。しかし、こうした大型の家具を買えば、当然それだけキッチンや洗面所のスペースが小さくなってしまうことになります。

しかし、床下収納なら本来使うことのないデッドスペースを活用しているため、空間が狭く感じられることはありません。蓋の上にマットなどを敷いてしまえば、収納があることすらわからないでしょう。

隠れた場所に収納することで家の中を広く見せられるのは、床下収納ならではのメリットといえます。

床下を点検できる

床下収納の思わぬメリットとして、床下を点検できるという点が挙げられます。

特に便利なのは、建物のシロアリ点検。従来なら、わざわざ畳やフローリングを外して点検することになりますが、床下収納があれば収納庫をまるごと取り外すことで、スムーズに床下を点検できます。

シロアリ点検のほかにも、水漏れや土台のひび割れチェックなど、さまざまなシーンで重宝するでしょう。

床下収納のデメリット【事前に要チェック】

一方、床下収納を設置することでデメリットに感じられることもあります。後になって「思っていたのと違った」とならないよう、事前にデメリットも確認しておきましょう。

出し入れしにくい

床下収納を利用するときは、地面よりもさらに低い場所からものを取り出すことになります。そのため、重いものを取り出すときには、腰や膝を痛めないよう十分な注意が必要です。

たとえば、普段使わない鍋やホットプレート、備蓄用のお米や水など、重たいものを床下に収納する家庭は多いでしょう。こうしたものを取り出すときは、体に負荷がかからないよう十分に体勢をかがめることが大切です。

また、蓋タイプや扉タイプの場合、ドアを閉めるときに指を挟んでしまうリスクもあります。片手だけで扉を開閉するときには十分注意してください。

段差ができる

床下収納を設置すると、縁の部分にどうしてもわずかな段差ができてしまいます。高齢者や小さい子どもがいる家では、この段差が転倒につながる可能性もあるでしょう。

段差による転倒のリスクを回避するには、床下収納の上にマットを敷くのが効果的です。マットを敷けば、段差はもちろん床下収納そのものを隠すことができ、来客があるときにも重宝します。

床下収納に入れておけるもの&入れてはいけないもの

デッドスペースを有効活用できる床下収納ですが、収納するものに向き不向きがあるのも事実です。ここでは実際の具体例を交えつつ、床下収納に入れておけるものと入れておけないものをチェックしましょう。

入れておけるもの

床下収納に入れておけるものの特徴は、大きく以下の4つに分けられます。

- 長期保存できるもの

- 使用頻度が低いもの

- 腐らないもの

- 軽いもの

【長期保存できるもの】

瓶や缶に入った食材、未開封の水や油など、日持ちする食料品は床下収納に適しています。たとえば、防災用の非常食として、これらを床下収納にまとめておく家庭も多いようです。

ただし、こうした食材にも当然ながら賞味期限があります。「整理してみたら、どれも賞味期限が切れていた」なんてことのないよう、賞味期限が近いものがないか定期的にチェックする必要があるでしょう。

【使用頻度が低いもの】

ガスコンロやホットプレート、大きな鍋やボウルのように、使用頻度が低いものは床下収納に入れておくと便利です。また、正月用の重箱やクリスマス用の豪華なプレートなど、年に1回しか使わない季節ものを収納しておくのもいいでしょう。

ただし、あまり重いものを入れてしまうと、取り出すときに苦労することになります。

【腐らないもの】

床下収納に食材を保管するときは、腐らないことが大前提となります。万が一食材を腐らせてしまうと、床下収納に嫌な匂いが充満し、後処理が大変でしょう。

先にあげた瓶詰めや缶詰の食材のほか、カップ麺や調味料、ジュースやビールといったドリンクなどは、床下収納での保管に適しています。ただし、家庭ごとの消費状況に応じて、日常的によく取り出すものは床下収納以外の場所に保管した方が便利でしょう。

【軽いもの】

ティッシュやトイレットペーパー、キッチンペーパーやゴミ袋のように、軽量かつかさばるものも床下収納での保管に向いています。このように軽いものなら、急に必要になったときでもラクラク取り出すことができます。

入れてはいけないもの

一方、床下収納に入れてはいけないものの特徴を挙げると、主に以下の4つがあります。

- 賞味期限が短いもの

- 毎日よく使うもの

- 腐るもの

- 重いもの

いずれも、「入れておけるもの」で取り上げた4つの特徴とは正反対であることがわかるでしょう。

床下収納は、あくまで「たまに開ける」程度の利用が適しています。場合によっては数週間開けないことも想定されるため、賞味期限が近いものや腐る可能性がある食材を入れてはいけません。

また、近年は住宅の気密性が高くなっていることから、ぬか漬けなどの保存食品でも腐る可能性があります。昔ながらの保存方法が通用しないこともあるため、居住地域や建物の気密性に応じて、保管する食材は慎重に判断するようにしましょう。

床下収納を利用するための注意点

床下収納を快適に利用するには、定期的なメンテナンスも欠かせません。主な注意点としては、以下の3点が挙げられます。

- 湿気対策をおこなう

- 虫が発生するリスクがある

- 重たい物はできるだけ入れない

湿気対策をおこなう

床下収納は、直射日光が当たらずに涼しいというメリットがある反面、湿度が高くなりやすいのがデメリットです。特に、キッチンの床下収納は水道管が近いことから湿度が高く、カビが発生しやすいと言えるでしょう。

床下収納の湿気対策としては、主に以下の2つの方法が考えられます。

もっとも簡単なのは除湿剤ですが、家にある新聞紙を入れるだけでも、湿気を吸収する効果が期待できます。

また、カビが生えてないとしても、湿度が高いことによりカビ臭くなってしまうケースがあります。臭いが気になるときは、湿気対策とあわせて消臭対策もしておくといいでしょう。

虫が発生するリスクがある

床下収納で食材を腐らせてしまうと、虫が発生するリスクもあります。一度でも虫が発生してしまうと、他の食材にも多大な影響が出てしまうかもしれません。

特に湿度の高い夏は、腐る可能性がある食材は入れないよう徹底することが大切です。

重たい物はできるだけ入れない

重いものを詰め込みすぎると、取り出すのが不便なだけでなく、床下収納庫そのものが沈んでしまう可能性があります。床下収納が破損すると、当然ながら修理やリフォームの費用があらためて必要になります。

自宅の中に床下収納が複数あるときは、できるだけ重たいものを分散させるように保管しましょう。

何倍も便利に!床下収納の活用アイデア

最後に、床下収納を便利に活用するためのアイディアを3つ紹介します。こうした小さな工夫を施すだけでも、床下収納の快適性は大幅にアップするでしょう。

- ファイルボックスで区切る

- ラベルを貼る

- 賞味期限が近いものは上に置く

ファイルボックスで区切る

大きな床下収納にあれこれとものを入れると、「どこに何があるのかわからない」となってしまうこともあるでしょう。そんなときに便利なのが、書類などを管理するファイルボックスです。

床下収納にファイルボックスを並べていけば、保管するものの種類によってコーナーをわけることができます。ファイルボックスなら100円均一やホームセンターなどで気軽に購入でき、費用もけっして高くありません。

同様に、使っていないカゴやラックなどで収納スペースを区切るのもおすすめです。

ラベルを貼る

床下収納を開けると、上から見たときに「これなんだっけ?」と思うことが多々あるでしょう。そんなときは、上から見たときに一目でわかるよう、ラベルを貼っておくと便利です。

ラベルには商品の名前、収納に入れた日、賞味期限などを記載しておくと、管理が飛躍的に楽になります。「すべて書き込むのはめんどくさい」という人は、ラベルの色によって商品を区別しておくのも効果的です。

賞味期限が近いものは上に置く

賞味期限が近くなってきたものは、できるだけ床下収納の手前に保管するのがおすすめです。これにより、「気づかぬうちに賞味期限が切れていた」となるリスクを抑えることができます。

また、どれだけ長持ちする商品でも、床下収納に入れておくと賞味期限を見落としがちです。先に紹介したラベルにくわえ、定期的に収納を見直す癖をつけるようにしましょう。

床下収納の設置費用は10~30万円が目安

キッチンに床下収納を設置する場合、費用相場は10~30万円ほどです。特にスライド式は容量が大きいため、費用は20万円以上と高額になる傾向にあります。

自宅に床下収納を設置すれば、今まで散らかっていたキッチンや洗面所周りをすっきりと見せることができ、友達が遊びに来るときも自信を持って迎え入れることができます。

ぜひこの記事で紹介したメリットやアイデアなどを参考にし、床下のデッドスペースを有効活用していきましょう。

※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。