窓ガラスに発生する水滴を結露といいます。結露の発生は、温度や湿度管理によって起こります。結露が発生しないように対策できる方法はさまざまです。この記事では、窓に結露が発生する原因、発生した結露を放置するとどうなるのか、結露を防止する対策法について詳しく解説します。

窓に結露が発生してしまう原因

寒い日の朝などに窓に水滴が発生していることがありますが、それが結露です。結露が発生する理由は、冷たい外気が窓の温度を下げ、室内で発生した水蒸気が冷たくなった窓に触れてしまうためです。そのため、室内は暖かく、外が寒くて窓の温度が低いと結露が発生しやすくなります。そのほかの場所でも、結露は発生しますが、特に窓は室内外の温度差が大きく影響を受けやすいため、結露の発生が多い場所です。

窓の結露を放置するとどうなる?

窓の結露はただの水滴では決してありません。結露を放置してしまうと、床や壁紙にカビやダニを発生させたり、カーテンを傷めてしまったりとさまざまな害をもたらすことになります。

カビやダニが繁殖してしまう

結露を放置するとカビやダニを発生させ、繁殖させてしまいます。カビやダニは高い温度と湿度を好み、水分に付着しやすいゴミをエサとするそのため、放置すればどんどんと増えてしまうのが特徴です。そのため、結露のついた窓はカビやダニにとって住みやすい場所となってしまいます。

窓ガラスや窓脇に黒い斑点が発生すれば、黒カビの可能性が非常に高いです。黒カビは白カビに比べ根を張るため、素材の奥まで入り込む特徴を持っています。カビやダニが根を張り、繁殖すると健康被害の可能性が出てきてしまいます。特に喘息やアレルギーの原因になるため、増やさないことが重要です。

住宅へ悪影響を及ぼす

窓に発生した結露は大量の水分となって下に溜まり、サッシの劣化を早めてしまいます。さらに、窓以外にも結露が発生した場合は、水滴が壁や床に落ち腐食する可能性があるため注意が必要です。家の柱や土台は木材が多く使われているため、水分にとても弱いデメリットがあります。結露の影響を受けると木材が脆くなってしまい、住宅自体の寿命を縮める原因となるため、結露を見つけたらそのままにせず拭き取るなどしてしっかりと対策することが重要です。

窓の結露が原因で黒カビができてしまったら

結露が発生すると、カビやダニが繁殖する原因となり、人体にまで影響を及ぼします。特に黒カビは、頑固なため結露を発生させないことが一番大切です。もしも、結露が原因で黒カビができてしまった場合は、専用の洗剤などを使用して対策をとると良いでしょう。

まずは、黒カビができてしまっている部分を、食器用洗剤などを薄めたものを吹きつけて5分ほど放置します。その後、しっかりとぬれた雑巾で拭き取ります。さらに頑固な場合は、塩素系のカビ取り剤を使用する黒カビが取れやすいです。

しかし、黒カビは一度発生するとしっかり奥から根を張るため、表面の掃除をしてもまたすぐに繁殖してしまう傾向にあります。発生した黒カビは、カビ取り剤を使用して掃除すればある程度は取り除くことが可能です。しかし、掃除には少し手間がかかるため、やはり結露を発生させないことが非常に重要なのです。

窓の結露を防止する方法

窓の結露を防止する方法はいくつかあります。費用がかからず手軽に行えるものから、本格的な対策まであるため、ご自身に合った方法を見つけて実行してみてください。今回は結露を防止する方法を8つご紹介します。

換気をする

結露を防ぐ上で最も大切で手軽な対策に、こまめに換気する方法があります。室内の換気をこまめにすることで、空気が入れ替わり、室内の温度が上がりすぎることを防ぐことが可能です。換気の方法もさまざまあり、中でも換気扇を回す、窓を開けるなどはすぐにできるだけでなく、1日を通してこまめに行える方法です。

さらに、扇風機やサーキュレーターを用いることで、窓に停滞する空気を効率よく循環させることが可能となります。冬場は特に、寒さも気になり換気をする機会が少なくなりますが、時間を決めてこまめに換気することを心がけてください。

温度と湿度を調整する

寒い時期は、暖房などで室内を暖めますが、外気と室温の差が大きければ大きいほど結露ができやすくなってしまいます。そのため、必要以上に室温を上げないことが大切です。節約のためにも、室内の温度管理はしっかりと行うことが大切です。

また、暖房器具の中でもガスストーブや石油ストーブは水蒸気を発生させるため、湿度が上がりやすくなります。一方で、エアコンなどの電気式の暖房器具は、結露ができにくいメリットがある反面、温度は上がりすぎる傾向にあります。室内の温度設定は20℃を目安にすると良いでしょう。

除湿器を活用する

除湿器は一般的に、湿気の多い梅雨時期に使用されることが多いです。しかし、デシカント方式の除湿器は湿気を吸着するため結露対策には向いています。ただし、湿度そのものを下げる効果があり、外気の湿度に合わせるため乾燥しすぎてしまうデメリットもあるため注意が必要です。除湿器がデシカント方式の場合は、使用しすぎないように調節する必要があります。

結露防止シートを使用する

結露防止シートには、手軽に購入できるビニール素材のプチプチシートやストライプ状のシートなどがあります。ホームセンターなどですぐ手に入れられますが、結露対策としては限界があるアイテムです。さらに、張り替えも頻繁に行う必要があるため、こまめに確認しなければ逆に結露を増やしかねません。

結露防止スプレーを使用する

結露防止スプレーは、吹きかけると薄い膜を張るアイテムです。この薄い膜は吸水液体膜で、窓ガラスにつく水滴を吸収してくれます。さらに、結露が垂れるのを抑える効果もあり、手間がかからずすぐに取り入れやすい対策の一つです。ただし、効果は1ヶ月ほどで持続性はそれほど期待できません。

結露防止テープを使用する

結露防止テープとは、粘着式で結露の発生する窓ガラスの下部に貼り付ける吸水テープのことです。垂れてきた結露をスポンジの表面に吸水させ、蒸発と乾燥をさせることができます。ホームセンターや100均などで手軽に手に入れることができ、使用方法も簡単です。ただし、蒸発や乾燥に時間がかかるだけでなく、給水量には限界があるため注意が必要です。また、室温が低すぎるとテープ自体がそもそもくっつかないことがあります。

食器用洗剤を使用する

実は、食器用洗剤も結露防止に使用できるアイテムの一つです。タオルに20倍ほどに薄めた食器用洗剤を染み込ませて絞り、ガラス面を拭いて最後に乾拭きするだけで結露対策になります。食器用洗剤には、界面活性剤という水の表面張力を低下させる物質が含まれています。今すぐ家にあるものでできる対策ではありますが、1週間ほどしか効果が持続しません。そのため、マメに行う必要があり、手間がかかってしまう点がデメリットです。

窓ガラスの交換や追加を行う

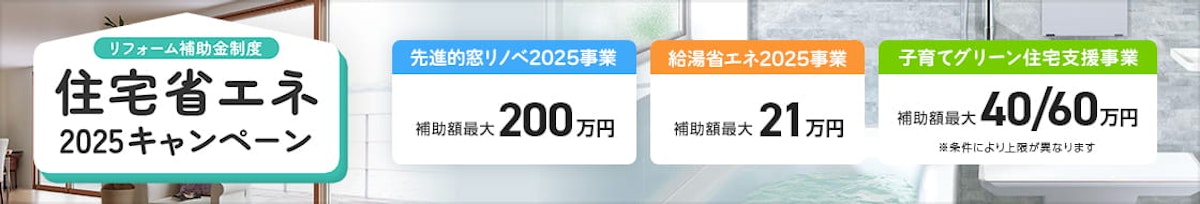

コストはかかってしまいますが、結露が発生する窓の性能自体を上げるために、窓ガラスの交換や追加を行う方法があります。窓枠はそのまま置いておき、はまっているガラスを複層ガラスやペアグラス、真空ガラスなどに変更する方法です。そのほか、二重のサッシを設置する方法もあります。

複層ガラスやペアグラスは、2枚のガラスの間が空気の層で構成されているガラスのことです。2枚のガラスの間に空気の層があることで、結露の抑制や、省エネ効果がさらに高くなります。二重サッシは、別名内窓や二重窓と言われており、今ある窓の内側にもうひとつ新しい窓を設置する方法のことです。二重サッシは、遮音効果も期待ができます。ただし、新しく設置した窓の結露は抑えられますが、元々ある窓の結露の解消には不十分な可能性があります。設置の際は、メリット・デメリットをしっかりと理解してから検討するようにしましょう。

結露を防止する中で、窓ガラスの交換や追加はある程度の費用がかかってしまいますが、結露を抑える効果を最も発揮し、持続性も抜群に良い方法です。窓ガラスの交換に至っては、他の対策を一切しなくてもよくなるため、交換後の手間は一切かからず結露で悩むこともなくなります。方法や予算などをしっかりと確認してから、結露防止の方法を検討してみてください。

まとめ

結露が発生しそのままにしておくとカビが繁殖してしまい、人体や住宅に悪影響を及ぼしてしまいます。健康で快適に過ごすためには、結露を発生させないことが一番大切です。そのためには、こまめな換気や温度と湿度の調整など、結露を発生させないための対策を取りましょう。アイテムを用いた対策方法もあるため、ご自宅に合った方法を試してみてください。

※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。